【數字視聽網訊】你有沒有遇到過這樣的情況:用麥克風錄音時,嘴巴離得近一點,聲音就變得特別渾厚有力;離得遠一點,聲音立刻單薄起來?這神奇的現象,就是我們要聊的“麥克風近場效應”。它看起來簡單,背后卻藏著聲學設計的巧思,理解它能幫你更好地駕馭錄音效果。

一、近場效應的本質

簡單來說,近場效應指的是當聲源非常靠近麥克風振膜時,低頻響應會明顯增強的現象。舉個簡單的例子:用手機錄音時,如果嘴巴離麥克風太近,回放時會發現聲音變得“悶悶的”,錄出來的聲音會比平時聽起來低沉很多,仿佛自帶低音炮效果。這不是你的嗓音突然變了,而是物理規律在起作用。

為什么會出現近場效應?這得從聲音的傳播方式說起。聲音在空氣中是以波的形式傳播的,我們聽到的聲音實際上是由氣壓的微小變化組成的。當聲源離麥克風較遠時,聲波以平面波的形式到達麥克風,各個頻率的能量分布比較均勻。但當點聲源非常接近時,聲波更接近球面波,此時振膜正面和背面所承受的壓力會產生顯著差異。尤其是低頻聲波,由于波長較長,這種壓力差會更明顯,導致麥克風對低頻的靈敏度上升。

二、麥克風類型與近場效應的關系

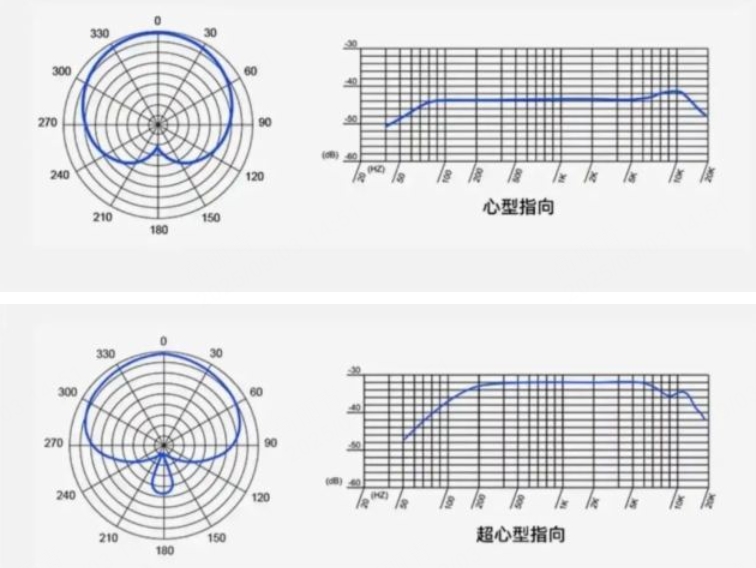

從技術層面看,這種現象與麥克風的指向性設計密切相關。心型、超心型等指向性麥克風更容易出現近場效應,因為它們采用了壓力梯度原理——即依靠振膜前后兩面的壓力差來生成信號。全指向麥克風由于只依賴正面壓力變化,幾乎不會受近場效應影響。這也解釋了為什么現場演唱時,歌手貼著嘴唱的動圈麥克風(多為心型指向)低頻飽滿,而錄音棚里懸吊使用的電容麥克風聲音更自然均衡。

三、近場效應的實際應用場景

人聲錄音

在錄制歌曲或播客時,適當利用近場效應可以讓聲音更具溫暖感。比如,歌手在副歌部分靠近麥克風,能增強聲音的情感表現力。但另一方面,過度靠近會導致低頻過量,聲音變得渾濁不清,甚至出現爆破音(如“p”、“b”等輔音的氣流沖擊聲)。因此,要注意控制距離,通常建議保持10-15厘米,避免低頻過度渾濁。這也是為什么在專業錄音中,經常會用防噴罩或控制麥克風距離來抑制不必要的低頻提升的原因。

樂器拾音

錄制貝斯或底鼓時,近場效應可突出低頻的沖擊力。將麥克風靠近或音箱喇叭,能捕捉到更豐富的低頻細節,但同時也需要通過EQ適當削減200Hz以下的頻段,防止聲音發悶。

直播與現場演出

在直播或舞臺表演中,使用帶低切功能的麥克風可以有效減少近場效應的負面影響。通過內置的低頻濾波器,可以在保持聲音清晰度的同時,避免因距離變化導致的低頻波動。

避免麥克風近場效應的實用技巧

抑制麥克風近場效應的方法主要包括以下技術手段,通過硬件調整或操作策略降低低頻響應提升:

啟用低切濾波器(高通濾波)

許多專業麥克風都配備了低切開關,開啟麥克風內置的低切開關,可主動衰減100Hz以下低頻信號,有效抑制近場效應引起的低頻渾濁感,同時保留人聲中高頻清晰度。如果麥克風沒有這個功能,也可以在調音臺或錄音軟件中添加低切濾波器。

增加麥克風與聲源的間距

對于大多數麥克風來說,最佳拾音距離在15-30厘米之間。這個距離既可顯著減小振膜兩側聲壓差,避免低頻過強,又能保證聲音的清晰度。實踐中需結合聲源強度微調位置,如需錄制更細膩的高頻細節,可以適當拉遠麥克風。

選擇合適的麥克風類型

如果經常需要近距離拾音,比如訪談或配音,建議選擇近場效應不明顯的麥克風,如某些小振膜電容麥克風或全指向型麥克風。全指向麥克風無相位差機制,不受近場效應影響,特別適用于需避免低頻增強的場景。

調整麥克風指向性或方位

避免將梯度型麥克風正對聲源軸線,偏離角度可減弱效應強度;或結合均衡器削減特定低頻增益。

以上方法可單獨或組合使用,實踐中優先開啟低切功能并優化試音距離,以平衡音質清晰度與低頻控制。

五、常見誤區與解決方案

1.距離越近音質越好: 這是一個常見的誤區。雖然近距離拾音能增強低頻,但過度靠近會導致聲音失真,尤其是在錄制高頻較多的樂器時,保持適當的距離更為重要。

2.全靠后期處理: 雖然EQ可以調整低頻,但過度依賴后期可能會犧牲聲音的自然感,最好在錄音時就通過調整距離和麥克風設置來獲得理想的音色。

3.所有麥克風都有近場效應: 實際上,只有壓差式麥克風會明顯表現出近場效應,壓強式設計的麥克風幾乎不受影響。在選擇麥克風時,需要根據具體需求來考慮這一特性。

近場效應是麥克風拾音中不可忽視的物理現象,它既可以成為提升音質的工具,也可能成為影響聲音清晰度的障礙。通過了解不同麥克風的特性、合理控制拾音距離以及靈活運用技術手段,就可以充分利用近場效應的優勢,避免其負面影響。

(編輯:daisy)

- 08-15森海塞爾推出Wireless Planner無線規劃工

- 06-30森海塞爾推出Profile Wireless單通道麥克

- 06-30森海塞爾 MKH 8018立體聲槍式麥克風上市

- 06-25力卡杭州站丨“超寬頻”+“智能頻率管理”

- 06-20力卡AI麥克風驚艷亮相,開啟人聲交互新紀

- 06-19力卡UR-280雙通道無線麥克風系統亮相

- 06-12展會直擊丨力卡ACM-582吸頂矩陣麥克風亮相

- 06-09IntelliMix Room在Microsoft Teams會議中

- 06-05AI 浪潮下的會議體驗革新 靈達全向麥克風

- 05-26佳聯攜手雅馬哈加速推進天花陣列麥克風應

- 本 周

- 熱門產品

-

![[力卡電子]Blook4輸入/輸出盒](/pic/product/202401/20240123/2024012315504031.jpg)

[力卡電子]Blook4輸入/輸出盒

價格面議

[查看詳情] - 價格面議[力卡電子]WMS-1無線頻率管理系統

- 價格面議[力卡電子]CONFER X有線數字64通

- 價格面議[力卡電子]PM-100D UHF無線監聽系

- 價格面議[力卡電子]MIXX12-12路機架式無線

- 價格面議[力卡電子]TDN1網絡有線數字麥克

- 價格面議[力卡電子]RDA10同軸天花揚聲器

- 價格面議[力卡電子]UR-2Q 四通道真分集數

- 價格面議[力卡電子]HR-32S單通道超寬頻數

- 價格面議[力卡電子]HR-32D雙通道超寬頻數

![[世邦通信]NAS-8502](/pic/product/200906/20090605/2009060511560755.jpg)

![[舒爾]SLX2](/pic/product/201011/20101123/2010112317273348.jpg)

![[舒爾]Beta 87A](/pic/product/201007/20100729/2010072911490065.jpg)

![[舒爾]PGX24/PG58](/pic/product/200903/20090325/2009032511181753.jpg)

![[AKG]C1000S](/pic/product/200903/20090326/2009032616205086.jpg)

![[力卡電子]RDA10同軸天花揚聲器](/pic/product/202401/20240123/2024012311442144.jpg)